Des milices d’autodéfense, une idée légitimée par des universitaires et reprise par l’ultra gauche

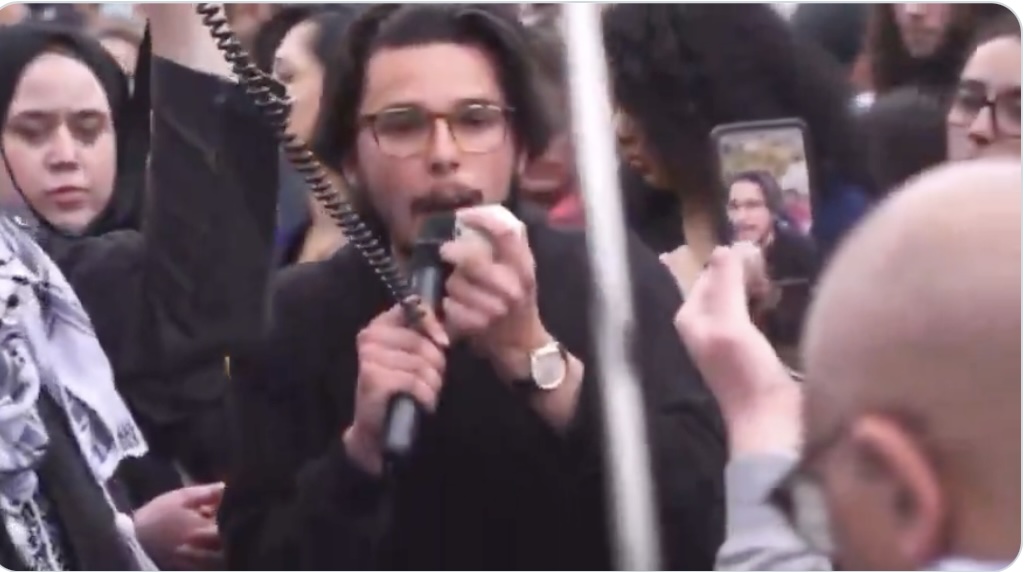

Lors du rassemblement contre l’islamophobie à l’appel notamment de LFI, dimanche 27 avril à Paris, le collaborateur d’Ersilia Soudais, M. Ritchy Thibault, bien connu pour ses provocations et ses dérapages multiples, a pris le micro pour exhorter la foule à constituer partout en France des brigades d’autodéfense populaire contre l’islamophobie.

« On ne peut pas compter sur les institutions, la police, la justice véhiculent l’islamophobie et le racisme, on ne peut compter que sur nous-mêmes, et c’est pourquoi il faut que l’on se défende par nos propres moyens ; il faut constituer partout dans le pays des brigades d’autodéfense populaire », a-t-il déclaré.

Attention : en employant le concept d’autodéfense, Ritchy Thibault s’inscrit dans une tradition militante qui a désormais le vent en poupe avec la montée en puissance dans les universités et les médias des thèses intersectionnelles.

À la différence de la légitime défense, qui est reconnue et encadrée par le droit (nécessité immédiate, riposte proportionnée…), l’autodéfense déni toute légitimité à l’État et à la justice. Elle s’inscrit en opposition à la tradition weberienne qui attribue « le monopole de la violence légitime » à l’État. Il ne s’agit plus de répondre à une agression ponctuelle, mais de se protéger d’un système perçu comme structurellement oppressif. Cette redéfinition ne se limite plus aux marges militantes : elle s’impose dans de nombreux travaux universitaires récents.

À l’origine de cette évolution, un constat radical, martelé depuis des années sur de nombreux campus et dans certains médias : la police ne serait pas, selon ces analyses, un instrument neutre de la loi, mais une force au service de l’ordre social et économique existant. Paul Rocher, auteur en 2023 de Que fait la police ? Et comment s’en passer, prétend que

« la police moderne n’a pas été créée pour assurer la sûreté de toute la population. Sa tâche est bien plus circonscrite : maintenir l’ordre établi », que l’on peut traduire selon lui par le système capitaliste et patriarcal.

De son côté, Geoffroy de Lagasnerie, le philosophe préféré de l’ultragauche et du New York Times, va encore plus loin en ajoutant que « la police ne sert pas d’abord à appliquer la loi mais à éliminer des groupes sociaux », en ciblant prioritairement certaines catégories de population, notamment jeunes, noires et arabes.

Ce diagnostic amène certains collectifs à refuser tout recours aux institutions policières et judiciaires, même en cas d’agression. De nombreuses militantes féministes, notamment issues des courants décoloniaux, choisissent ainsi de ne pas porter plainte après des agressions sexuelles commises par des personnes racisées, pour éviter que leur situation ne soit utilisée pour légitimer un ordre raciste. Dans un appel intitulé « Féministes, nous luttons contre la répression d’État » (22 avril 2021), une dizaine d’universitaires et des collectifs féministes écrivent :

« Nous avons peur de la police. Parce que ses marges de manœuvre semblent sans limite, y compris celles de nous humilier, de nous violer, de nous tuer – tant son impunité est scandaleuse. Parce qu’elle est armée et compte en son sein un nombre non négligeable de conjoints violents et de fascistes ».

Françoise Vergès, qui fait également partie des signataires de cet appel, publie en 2020 Une théorie féministe de la violence, pour une politique antiraciste de la protection. Dans ce livre, elle critique vigoureusement ce qu’elle appelle le « féminisme carcéral », qui « confie à l’État mâle, violeur » la mission illusoire de protéger les femmes. Elle plaide au contraire pour une « alternative à la protection patriarcale et étatique », fondée sur l’organisation d’instances de défense communautaire.

Inspirés par le mouvement Defund the Police aux États-Unis, des collectifs entendent réduire voire supprimer la dépendance aux forces de l’ordre, au profit de dispositifs locaux de médiation, de protection physique et d’accompagnement psychologique grâce à l’organisation de dispositifs et de brigades d’autodéfense communautaire.

L’autodéfense est donc théorisée comme une stratégie de substitution : il ne s’agit plus seulement de pallier des carences policières, mais de construire une protection autonome contre ce qui est perçu comme un « ordre violent » global – capitaliste, patriarcal et colonial.

L’écho croissant de ce concept dans certaines disciplines universitaires (sociologie, philosophie politique, études postcoloniales) soulève de véritables inquiétudes.

L’élargissement indéfini du champ de l’ennemi – de l’agresseur physique à l’État lui-même, en passant par tout ce qui symbolise le capitalisme – brouille la frontière entre défense et attaque, entre protection et subversion politique. Cela permet de légitimer, au nom de la protection communautaire, des formes de violence proactive qui sont d’ailleurs déjà à l’œuvre dans les mouvements antifas ou dans les groupes écologistes radicaux qui prônent le “désarmement” du système capitaliste, c’est-à-dire son sabotage.

Une fois encore, les signes avant-coureurs – nombreux et répétés – de cette nouvelle légitimation de la violence politique ont été largement sous-estimés. Il faut qu’un représentant d’un parti politique harangue la foule, après avoir déjà appelé à l’insurrection – une plainte a été déposée contre lui par le préfet de police de Paris – et invite désormais à constituer des milices d’autodéfense pour que l’on s’intéresse enfin à cette menace. Espérons que cela servira de prise de conscience… mais trop souvent, quand le sage montre la lune, l’idiot utile se contente de regarder le doigt.

Pour consulter les autres actualités radicales de la semaine, je vous invite à vous abonner à ma lettre de diffusion sur https://obsdesradicalites.substack.com

Les articles que vous risquez d'apprecier...

Sabotages sur le réseau SNCF : la signature de l’ultragauche ?

Antisémitisme, apologie du terrorisme, l’université Paris 8 n’est pas un cas isolé

De l’écologie à l’islamo-gauchisme, retour sur une dérive